Gene zum Klingen bringen

Die Musikstücke sind kurz, häufig nicht mal eine Minute lang. Die Melodien sind eher frei, tiefe und hohe Töne wechseln sich mitunter rasant ab – harmonisch klingen sie häufig nicht, die Stücke von Martin S. Staege, die er mit Hilfe von Gendaten erstellt hat. „Mich erinnert das ein wenig an Musik des frühen und mittleren 20. Jahrhunderts“, sagt die Musikwissenschaftlerin Dr. Christine Klein, die in Halle Musiktheorie und Gehörbildung lehrt. Beim ersten Hören weiß sie noch nicht, wie die Lieder entstanden sind. Sie hätten aber eine gewisse Ähnlichkeit mit serieller oder avantgardistischer Musik. Nach einem Blick in die Notenblätter fällt sie ihr erstes Urteil: „Gar nicht so schlecht.“ Als sie erfährt, dass die Noten aus biomedizinischen Daten gewonnen wurden, lacht sie kurz und sagt: „Das ist eine schöne Idee, Wissenschaft und Kunst so miteinander zu verbinden!“

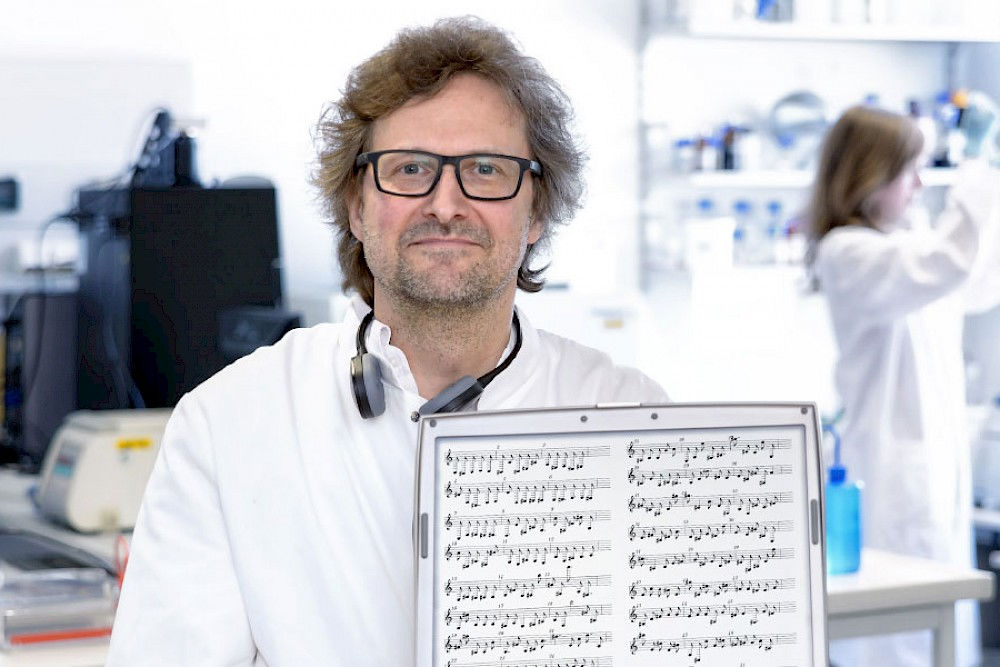

Die Stücke, die Klein gehört hat, stammen aus einer Arbeit von Martin S. Staege, die im Journal „Scientific Reports“ des renommierten Nature-Verlags erschienen ist. „Man kann die Stärke der Expression von Genen in Tonhöhe und Tonlänge umsetzen, um Melodien zu erzeugen“, sagt der vor kurzem zum außerplanmäßigen Professor an der Medizinischen Fakultät Halle ernannte Biologe.

Krebszellen-Analysen, akustisch interpretiert

Staege leitet das Forschungslabor der Universitätsklinik und Poliklinik für Kinder- und Jugendmedizin und forscht vor allem im Bereich der Genexpressionsanalyse von Tumorerkrankungen bei Kindern und deren Immuntherapie. Er untersucht also, wie genetische Informationen in Zellen umgesetzt werden. Seit 2001 führt er hier auch sogenannte Microarray-Untersuchungen durch, mit denen aus kleinen Probenmengen in kurzer Zeit Analysen zur Erfassung der Genexpression möglich sind. Inzwischen verfüge man über umfangreiche Datensätze zu den unterschiedlichen Tumortypen. Und deren Genexpression ergibt, übersetzt in Musik, unterschiedliche Melodien.

„Ich beschäftige mich auch außerhalb des Labors mit Musik, spiele unter anderem Klavier und Spinett“, erklärt der Wissenschaftler seine Affinität zu dem Thema. Der ungewöhnliche akustische Ansatz zur Analyse von Genexpressionsdaten könne dazu dienen, die Tumorforschung um einen neuen Aspekt zu bereichern. Die generierten Melodien lassen sich als Noten darstellen und aus dem jeweiligen Notenbild lässt sich die Stärke der Genexpression ablesen. „Neben der akustischen gibt es also auch eine neue optische Darstellungsmethode“, sagt er. Die Melodien lassen sich dadurch auch auf Instrumenten spielen. Da die Melodien allerdings oft relativ abstrakt sind, ist eine elektronische Erzeugung naheliegend.

Normalerweise müsse man sich die zugrunde liegenden Daten wie Zahlenkolonnen vorstellen, aus denen dann die Gene rausgefiltert werden, die einen interessieren, sagt Staege. Die Idee sei dann gewesen, die Informationen akustisch darzustellen. Eine hohe Genexpression könne zum Beispiel durch einen hohen oder einen langen Ton dargestellt werden. „Mir erschien es zunächst am sinnvollsten, die Stärke der Expression in der Frequenz eines Tones zu kodieren“, sagt er. Der Bereich der Frequenzen sei dabei üblicherweise so gewählt, dass er der Klaviertastatur entspricht.

„Am Anfang habe ich die notwendigen Berechnungen in Excel entwickelt und programmiert“, erzählt Staege. Als hilfreich erwies sich der Kontakt zum halleschen Bioinformatiker Konstantin Kruse, der Ratschläge zur Umwandlung der erzeugten Tonfrequenztabellen in abspielbare Musikdateien am Computer beisteuern konnte. „Zum Schluss wurde der Algorithmus aufgrund von Gutachterwünschen in der Programmiersprache R geschrieben“, so der Forscher weiter. Das R-Script wurde als Anhang zu der Arbeit in „Scientific Reports“ veröffentlicht und kann leicht verändert werden.

Können Unterschiede zwischen Tumortypen hörbar gemacht werden?

Das Programm, so Staege, benötige die Angaben, welcher der tiefste Ton sein soll, in wie viele Tonstufen die Oktave geteilt werden soll und wie viele Tonstufen es insgesamt geben soll. Dadurch werde der höchste Ton definiert. Zusätzlich müsse man zudem festlegen, wie viele Töne das Programm erzeugen soll. Das Programm suche sich dann die Gene, bei denen die Variabilität am höchsten sei. „Diese Gene können dann zum Beispiel auf verschiedene Tumortypen hinweisen“, sagt der Biologe. Die Hoffnung, dass man Unterschiede, die nicht zu sehen sind, zumindest hören könnte, hat sich allerdings noch nicht konkret bestätigt. Insgesamt seien noch viele Aspekte dieser Methode unerforscht.

Das Problem war am Ende nicht, die Töne aus den Datensätzen zu erzeugen, sondern diese Tonbeispiele dann auch in einer publizierbaren Form zu speichern. Mittlerweile sind die Melodien als MP3-Dateien in der „Petrucci Music Library“ eingestellt, einer Musik-Bibliothek, in der man sie sich auch anhören kann. Die ist aber weniger für Biologen und ihre ungewöhnlichen Ideen angelegt, sondern für eher „konventionelle“ Musik. Doch auch das ist kein Problem, denn dementsprechend ist Staege dort nicht als Biologe registriert, sondern eben als Komponist. Die Grenze von Wissenschaft und Kunst ist hier in gewisser Weise unscharf.

Martin S. Staege glaubt zudem, dass die bisher verwirklichte Variante des „Gene Expression Music Algorithm“ nicht die letzte sein wird. Mehrstimmigkeit biete hier beispielsweise interessante zusätzliche Möglichkeiten. „Es können darüber hinaus auch bekannte Melodien als Modell verwendet werden und die Eigenschaften einer Probe dementsprechend als eine Abweichung von der Referenz-Melodie dargestellt werden. Die Analyse funktioniert damit überraschend gut, wie die Arbeit in Scientific Reports zeigt“, sagt er.

Als bloße Spielerei würde auch Christine Klein die Musikstücke nicht bewerten: „Bei zeitgenössischer Musik geht es meiner Meinung nach um das kreative Umgehen mit den Tönen, die Idee steht im Vordergrund.“ Und diese sei im Fall der Genmusik sehr plausibel. Die Forscherin geht sogar noch einen Schritt weiter: „Wenn man die Stücke noch etwas bearbeiten und zum Beispiel um eine Mehrstimmigkeit ergänzen würde, dann könnte ich mir sogar ein Konzert mit diesen Liedern vorstellen!“

Kontakt:

apl. Prof. Dr. Martin S. Staege

Universitätsklinik und Poliklinik für Pädiatrie I

Tel.: +49 345 55-72388

E-Mail schicken

Kommentare

Rita Görgen am 05.12.2017 08:14

Guten Morgen Prof. Staege,

ganz kurz!

ich bin Studentin des FB Forensische Chemie an der HS Hamm und interressiere mich für dieZusammenhänge zwischen Chemie und Musik. Derzeit mache ich ein Praktikum an der HS FB Life Science in Detmold, eine begnadete Stadt für Musikinteressierte.

An der HfM Detmold habe über mein Interesse gesprochen und ich wurde gefragt, ob ich nicht einen Vortrag über dieses Thema halten wolle. Ich habe erst abgelehnt, weil mein Wissen dafür nicht ausreicht. Irgend jemand übergab mir daraufhin das Magazin 'Lab Times' mit einem Artikel über dieses Thema.

Ich wende mich an Sie, weil ich Sie bitten möchte mir evtl. Fachpublikation zu diesem Thema zu nennen, um mich einzulesen.

Liebe Grüße und eine schöne Adventzeit

Rita Görgen

Antworten

Martin S. Staege am 05.12.2017 16:27

Liebe Frau Görgen,

vielen Dank für Ihr Interesse an diesem Thema. Die Umwandlung von Daten in Klänge ist schon seit längerer Zeit im Zusammenhang mit unterschiedlichsten Fragestellungen versucht worden, aber noch relativ selten im Bereich der Chemie (z. B. Lv W et al. J Phys Chem A. 2017;121:5586-5596).

Für die Umwandlung wurde generell auch der Begriff „Sonifikation“ eingeführt (den ich aber nicht besonders mag). Wenn Sie diesen Begriff (bzw. die englische Schreibweise mit c statt k) im Internet (z. B. bei PubMed) suchen, werden sie einiges dazu finden, auch interessante neue Anwendungen, z. B. die Analyse von EKG-Daten (Kather JN, et al. Sci Rep. 2017;7:44549) oder DNA-Sequenzen (Temple MD. BMC Bioinformatics. 2017;18:221).

Relativ interessant sind unter anderem und ohne Anspruch auf Vollständigkeit neben meinen bescheidenen Beiträgen (Sci Rep. 2015;5:15281, Stem Cells Int. 2016;2016:7674824) die Arbeiten von Brocks D. Clin Epigenetics. 2015;7:94, Larsen P & Gilbert J. PLoS One. 2013;8:e58119, Takahashi R &Miller JH. Genome Biol. 2007;8:405, Takahashi R, et al. Autophagy. 2012;8:294-6 oder Wong JY, et al. Nano Today. 2012;7:488-495. Teilweise finden Sie dort auch Musikbeispiele als Audiodateien (vom Computer oder Menschen gespielt).

Ob man bei diesen Ansätzen immer von Musik sprechen kann, ist eine Frage, deren Beantwortung unter anderem davon abhängt, wie stark der Wissenschaftler in den Analyseprozess eingreifen kann. Obwohl z. B. bei dem von mir entwickelten „Genexpressionsmusik-Algorithmus“ das musikalische Ergebnis durch die verwendeten Daten streng determiniert wird, können die Rahmenbedingungen so gewählt werden, das ganz unterschiedliche Melodien dabei herauskommen. Leider ist gerade dieser interessante künstlerische Gesichtspunkt in der Literatur bislang relativ wenig systematisch behandelt worden. Der künstlerische Aspekt steht bei diesen Studien in der Regel ja auch nicht im Vordergrund.

Für weitere Fragen können Sie sich gerne an mich wenden.

Beste Grüße

Martin S. Staege

Antworten