Die Forscherin, die durch Nanowelten fliegt

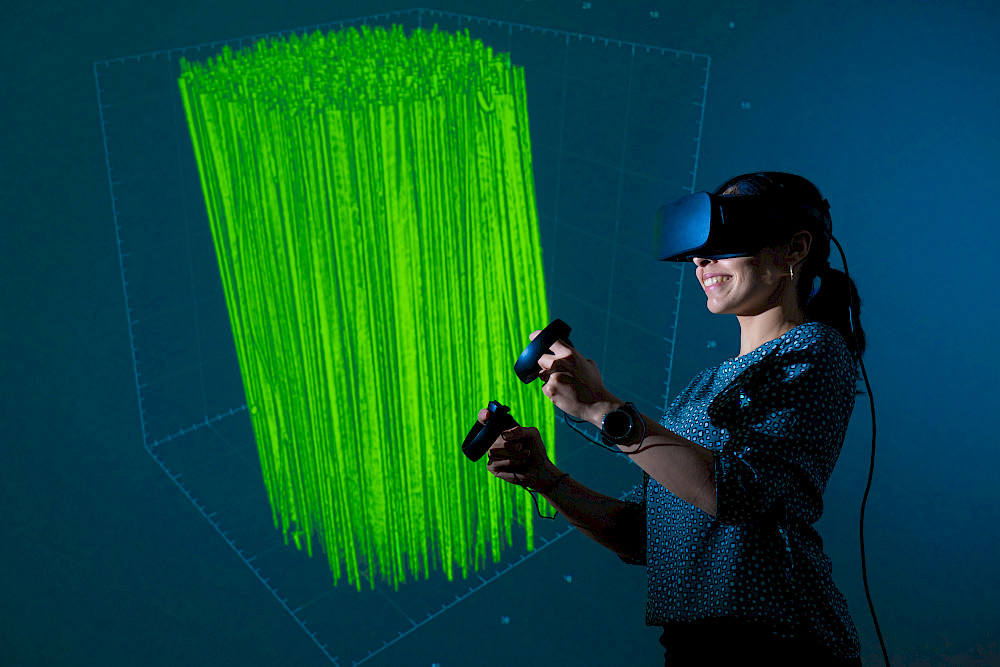

Mit Virtual-Reality(VR)-Brille und Controllern in der Hand sieht sie eher aus, als würde sie gerade ein Videospiel spielen. Doch bei Dr. Juliana Martins de Souza e Silva geht es um Forschung: Die Wissenschaftlerin ist an die Uni Halle gekommen, um mit dem Röntgenmikroskop ZEISS Xradia 810 Ultra zu forschen. Mit der VR-Brille bewegt sie sich nicht in virtuellen Phantasiewelten und doch an Orten, die dem Auge normalerweise verborgen bleiben. Sie kann damit durch winzige Proben von Materialien „fliegen“, die zuvor mit dem Mikroskop aufgenommen wurden. Eine Technik, die der 41-Jährigen bereits einige internationale Kooperationen eingebracht und Publikationen in hochrangigen Fachzeitschriften möglich gemacht hat.

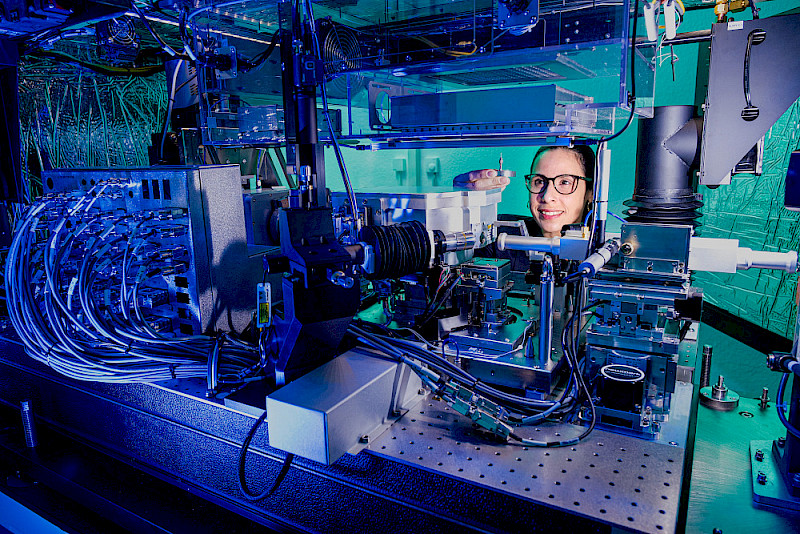

Das Gerät wurde Ende 2017 von der Uni mit Geldern aus der Großgeräteinitiative der Deutschen Forschungsgemeinschaft angeschafft. Es soll die Entwicklung neuer Materialien beschleunigen und damit den Forschungsschwerpunkt Nanostrukturierte Materialien an der Uni voranbringen. Es sei das 49. seiner Art weltweit, vor kurzem sei in Hamburg das dritte in Deutschland installiert worden, sagt Martins. Doch allein ein solches Mikroskop zu besitzen reicht nicht. „Es dauert ein paar Monate, um zu lernen, wie man die Proben am besten vorbereitet und um die besten Konfigurationen für die Experimente einzustellen“, erklärt die Wissenschaftlerin. Am Anfang habe sie alles Mögliche mikroskopiert, um den Umgang mit dem Gerät zu erlernen und die Einstellungen anzupassen. Ein Insektenbein etwa, Haare oder Pollen. „Es ist erstaunlich, was man da sehen kann, der schuppige Aufbau des Beins oder Haars, wie bei einem Fisch, und aus wie vielen Strukturen ein Pollen bestehen kann.“

Martins ist gelernte Chemikerin. Nach ihrer Promotion in Italien arbeitete sie in ihrem Heimatland Brasilien einige Jahre an der Entwicklung neuer Materialien, etwa zum Einsatz von Nanopartikeln gegen Viren. Um die Struktur der Nanopartikel und ihre Interaktion mit dem Virus genauer untersuchen zu können, ging sie für zunächst ein Jahr an die Technische Universität München (TUM). „Ich wollte die Strukturen mit Synchrotronstrahlung untersuchen. In ganz Brasilien gibt es aber nur ein einziges Synchrotron, in Europa gibt es viele“, sagt sie. Parallel habe sie an der TUM an einer chemischen Methode gearbeitet, um innere Organe von Tieren mit großem Detailreichtum für die Betrachtung im Röntgenmikroskop einzufärben. Nachdem sie ihr Projekt beendet hatte und bereits wieder in Brasilien war, bekam sie das Angebot, doch in München weiterzuforschen. Dort arbeitete sie fortan viel mit einem anderen Gerät von Zeiss und wurde schließlich auf das Stellenangebot an der Uni Halle aufmerksam. Die seltene Technik und die Tatsache, dass sie sich an der MLU außerdem habilitieren kann, überzeugten sie, München in Richtung Halle zu verlassen.

Blick ins Probeninnere

Das Besondere an dem hochmodernen Zeiss-Röntgenmikroskop der Uni ist, dass es drei Dinge gleichzeitig leistet, sagt Martins. Es röntgt die Probe mit normaler Röntgentechnologie, aber es kann zusätzlich die sogenannte Phasenkontrast-Technik nutzen und es erstellt ein 3-D-Bild. „Grundsätzlich funktioniert das wie Computertomographie in einem Krankenhaus, nur für sehr sehr kleine Sachen“, sagt sie. Die Technik wird daher auch Nano-CT genannt. Die Probe dreht sich um sich selbst und das Mikroskop schickt Röntgenstrahlen hindurch. Die Aufnahmen werden später am Computer mathematisch verarbeitet und zu einem Gesamtbild zusammengesetzt. Laut Herstellerangaben erreicht das Gerät eine Auflösung von bis zu 50 Nanometern, in der Praxis lassen sich laut Martins Strukturen ab einer Größe von etwa 100 Nanometern gut erkennen. Zum Vergleich: Ein menschliches Haar ist etwa 70.000 Nanometer dick. Der Vorteil der Röntgentechnik, im Gegensatz etwa zur Elektronenmikroskopie ist, dass die Probe komplett „durchleuchtet“ wird, und das normalerweise ohne sie dabei zu zerstören. Die sogenannte Phasenkontrast-Technik nutzt für die Bildgebung zusätzlich den Umstand aus, dass Röntgenstrahlen beim Durchgang durch Materie teils verschoben werden. So lassen sich beispielsweise Kohlenstoffstrukturen erkennen, was mit einfacher Röntgenmikroskopie nicht möglich ist. Durch die Kombination der Methoden kann dann ein 3D-Bild gefertigt werden, mit dem die Probe nicht nur von allen Seiten, sondern auch im Inneren betrachtet werden kann.

Das ist besonders interessant für Materialwissenschaften. Wird ein neues Material hergestellt, stehen die Entwickler häufig vor einem Problem: Sie können mit Versuchen beispielsweise testen, wie stabil das Material ist, und wissen auch, woraus es besteht. Doch sie können oft nur mutmaßen, wie es auf Nanoebene strukturiert ist. So ging es beispielsweise einer Arbeitsgruppe der Universität Bayreuth. Sie hatte Polymerfasern entwickelt, die sehr leicht, zäh und zugfest waren, mit mechanischen Eigenschaften ähnlich wie Spinnenseide. Doch die Forschenden konnten nicht abschließend beweisen, warum das der Fall war, da sie die Fasern nur von außen oder im Querschnitt betrachten konnten. „Ich war zu der Zeit ohnehin in Bayreuth und sie haben mir spontan eine Probe mitgegeben“, erzählt Martins. In einer Hauruck-Aktion erstellte sie ein 3-D-Bild und die zusätzlich notwendigen Berechnungen. „Ich konnte zeigen, dass die einzelnen Fibrillen, die Untereinheiten einer Faser, alle genau in Längsrichtung angeordnet sind“, so Martins. Zudem wurden die Verknüpfungen der Fibrillen untereinander sichtbar. Mit dieser Arbeit in Halle konnten die Bayreuther ihre neue Entwicklung anschließend sogar in der renommierten Fachzeitschrift „Science“ veröffentlichen. Aus dem Projekt ist außerdem eine langfristige Kooperation erwachsen.

Internationale Kooperation

Ein nächstes, ähnliches Projekt folgte kurze Zeit später. Diesmal sei sie auf einer Tagung angesprochen worden, erzählt Martins. Ein Team der University of California in den USA hatte ein neues, ultrahartes Material entwickelt, welches sich nahe an der theoretisch maximal möglichen Härte für diese Materialklasse bewegt. „Es ist härter als Diamant.“ Auch hier half Martins, die angenommene Anordnung der Kristallstruktur zu belegen. „Das Schwierige für die Röntgenmikroskopie war, dass das Material aus Kohlenstoff bestand“, erklärt Martins. Dank der Phasenkontrast-Technik konnte sie jedoch problemlos einen Blick ins Innere des Materials werfen. In diesem Fall war eine Publikation in „Nature Communications“ die Folge.

Meist arbeitet Martins jedoch mit Arbeitsgruppen der Uni Halle und von Fraunhofer zusammen – im Fraunhofer Institut für Mikrostruktur von Werkstoffen und Systemen (IMWS) auf dem Weinberg-Campus steht das Gerät in einem Raum, der den benötigten erschütterungsfreien Boden hat. Martins unterstützt beispielsweise Forschende aus der Pharmazie, die neue medizinische Materialien entwickeln, oder Teams aus der Biologie, die einzelne Organe von Insekten genauer betrachten wollen. In einem Projekt untersuchte sie etwa Thripse, winzige schwarze Insekten, die sich bei schwülem Wetter gerne auf nackte Haut setzen und in der Landwirtschaft als Schädlinge bekämpft werden. Sie passen genau in die Haltevorrichtung des Mikroskops. Die Biologen wollten die Reproduktionsorgane der winzigen Tiere näher untersuchen. In einem eigenen Projekt untersucht Martins die Porosität von Materialien, insbesondere von Gläsern, die als Katalysatoren oder in künstlichen Knochen genutzt werden könnten. „Es geht darum, die Erwartungen und das, was wir im Mikroskop sehen, anzugleichen“, erklärt Martins. Mit den Ergebnissen der mikroskopischen Untersuchung lassen sich die Vorhersagen verbessern. Und das innerhalb kurzer Zeit, denn die Probenvorbereitung ist normalerweise nicht kompliziert. Die Materialprobe kann dabei, bezogen auf die spätere Auflösung, relativ groß sein – sie ist oft noch mit bloßem Auge sichtbar. Mit einem sogenannten Mikromanipulator wird sie zunächst auf eine winzige Halterung platziert und dann wiederum mithilfe einer Pinzette auf eine Nadelspitze im Gerät geklebt. Ein zusätzlich im Röntgenmikroskop verbautes Lichtmikroskop hilft dabei, die Probe im Mikroskop aufzufinden.

Martins bereut nicht, für das neue Röntgenmikroskop nach Halle gekommen zu sein, im Gegenteil. „Ich liebe dieses Mikroskop“, sagt sie und lacht. Dass damit bereits einige hochkarätige Veröffentlichungen möglich wurden, stärke ihr bei Verhandlungen den Rücken und sei natürlich auch für ihre Karriere nicht schlecht. Martins hofft, in diesem Jahr die Arbeit an ihrer Habilitation abschließen zu können, bis zur Verteidigung werde es allerdings noch etwas länger dauern. Der Uni und der Arbeit am Mikroskop will sie auf jeden Fall noch eine Zeitlang erhalten bleiben.

Dr. Juliana Martins de Souza e Silva

Institut für Physik

Tel.: +49 345 55-28517

E-Mail: juliana.martins@physik.uni-halle.de